rbenvとruby環境の構築手順

はじめに

WindowsのWindows Subsystem for LinuxでUbuntuを使いはじめ、その中にrbenvとruby環境を構築したのでその手順をメモします。

前提と手順概要

まずは、rubyのバージョン管理およびディレクトリ毎に異なるバージョンのrubyをインストールできるrbenvをインストールします。そのあと、rbenvを使ってrubyをインストールします。

以降の作業はUbuntuで行いました。UbuntuであればWindows Subsystem for Linux、仮想マシン、純粋なUbuntuのいずれでも同じ手順になります。思っていた以上に簡単に構築できました。

参考サイト

以下の公式サイトの手順ほぼそのままでいけました。 GitHub - rbenv/rbenv: Groom your app’s Ruby environment

準備

作業開始前に、事前にUbuntuにいくつかパッケージをインストールしておく必要があります。

rbenvのインストール

自分のホームディレクトリに移動し、rbenvを~./rbenvにgit cloneします。URLはhttps://github.com/rbenv/rbenv.gitです。

以下のコマンドでrbenvのパスを通します。なお、Ubuntuの場合は以下のように/.bashrc/.bashrcではなく~/.bash_profileになりますのでご注意ください。

続いてrbenv initを実行。以下のように表示されます。

上記で指示される通り、以下を実行。

その後、ターミナルを再起動します。Windows Subsystem for Linux を使っている場合は、単純にWindows Subsystem for Linux のコマンドプロンプトを閉じて再度開けばOKです。

もしくは、$ source ~/.bashrcで再読込してもいけると思います。

次に、rbenv installコマンドでRubyを簡単にインストールできるようにするために、ruby-biuldをインストールします。

ruby-buildのインストール

手順は公式サイト(GitHub - rbenv/ruby-build: Compile and install Ruby)に従いました。

まず、ruby-buildのインストール先となるpluginディレクトリを以下のコマンドで作成します。

以下は$(rbenv root)でrbenvのルートディレクトリ(/home/username/.rbenv)が得られるので、それを利用してmkdirのpオプションも使って、単純にrbenvのルートにpluginsディレクトリを作成しているだけになります。試しにターミナル上でrbenv rootと実行すれば/home/username/.rbenvというように結果が表示されると思います。

mkdirのpオプションは、必要に応じて中間のディレクトリもまとめて作成してくれます。

あとは作成したpluginsディレクトリにruby-buildをクローンするだけです。

これでrbenv installが使えるようになりました。

rbenvを使ってrubyをインストール

まずインストール可能なrubyの候補一覧を表示してみます。

大量に表示されますが、表示されるもののうち、2.5.1のように数値だけ表示されているものがrubyのバージョンになります。

2018年5月27日時点では、2.5.1が最新となるため、以下のようにインストールします。少々時間がかかります。

Installed ruby-2.5.1 to /home/vagrant/.rbenv/versions/2.5.1と表示されればインストール完了です。

あとはrbenv globalでデフォルトで使いたいrubyのバージョンを指定します。

また、rbenv localで特定のディレクトリ毎で使いたいrubyのバージョンを指定します。

最後に設定を反映させるためにrbenv rehash

rubyのバージョンを確認

以上で完了です。

なお、環境が適切かどうかを確認できるrbenv-doctorというものがあるので、実行してみると以下のように表示されると思います。

遭遇したエラー

rubyインストール時にBUILD FAILED

以下のようにrbenv installでrubyをインストールしようとしたところ、BUILD FAILED (Ubuntu 16.04 using ruby-build 20180329-3-g4dac7b1)と表示されました。

これは、冒頭で書いた以下のパッケージがインストールされていないためです。上記のエラーメッセージの中にもインストールするよう指示が書いてあるので親切ですね。 指示通りに以下インストールで解決できます。

Checking rbenv install support: bash: line 114: command not found

rbenv-doctorを実行時にChecking `rbenv install' support: bash: line 114: : command not foundと表示されました。これはruby-buildがまだインストールされていないために表示されます。ですので、もう一度ruby-buildがインストールされているか確認してみると良いと思います。

Checking for rbenv shims in PATH: not found

こちらもrbenv-doctorを実行時にChecking for rbenv shims in PATH: not foundと表示されました。これはrbenvのパスが通っていないことが原因です。もう一度.bashrcにeval "$(rbenv init -)" が追記されているか確認してみるといいかもしれません。私は、Ubuntuで間違えて.bash_profileにパスを追記していたために表示されていました。echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrcを実行して解決します。

まとめ

rbenvを使うことで簡単にruby環境を構築できました。当然かもしれませんが、Windows Subsystem for Linuxでも仮想マシンでも全く同様の手順でいけました。

関連記事

公開日:2018/05/30 更新日:2018/05/30

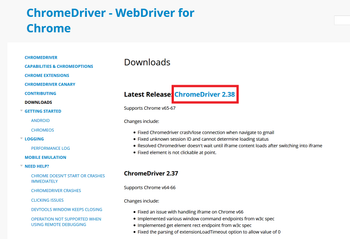

公開日:2018/05/30 更新日:2018/05/30ブラウザの操作を自動化できるSeleniumをWSLからRubyで使う

フォーム送信や繰り返し行う必要があるブラウザ操作を自動化できるSeleniumをWindows Subsystem for Linux のUbuntuからRubyを用いて使用するための手順をメモします。

公開日:2018/05/06 更新日:2018/05/06

公開日:2018/05/06 更新日:2018/05/06RubyでGoogleスプレッドシートを読み込み・書き込みする

Googleスプレッドシートを自分で作成したRubyコードから読み込んだり、書き込んだりするためのコードについてまとめます。

公開日:2016/01/10 更新日:2016/01/10

公開日:2016/01/10 更新日:2016/01/10Railsでwickedpdfを使ってPDF出力する

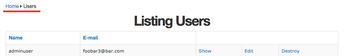

Ruby on RailsでPDF出力させるのに便利なgemはたくさんありますが、htmlをそのままPDF化してくれる「wickedpdf」が一番お手軽で楽でした。wickedpdfの導入手順と使用方法をメモします。

公開日:2015/07/06 更新日:2015/07/06

公開日:2015/07/06 更新日:2015/07/06Ruby on Railsでパンくずリストを表示するGem gretelの使い方メモ

Ruby on Railsで作成したWebアプリにパンくずリストを表示したい時に便利なのがgretelというgemです。gretelを使うと、gretelの設定ファイルとviewファイルに記述を追加するだけでパンくずリストを簡単に表示できます。使い方をメモします。